互联网医疗是公认难啃的硬骨头,不少入局者倒在半路,幸存者的处境也不大妙。而布局家庭医生,京东健康入场不算早。

但它的退场,来得倒不算晚。

《健闻咨询》日前报道,京东健康旗下的京东家医事业部被整体裁撤,原部门负责人谭天弘转岗,部分员工离职,少部分在内部转岗。

在京东健康内部,京东家医事业部曾是一个与互联网医疗事业部平行的核心部门,事业部负责人向京东健康CEO金恩林直接汇报。

这一曾被寄予厚望,甚至被定位为京东健康首要入口的事业部,完成“历史使命”后退出了舞台。一边是投入产出比更确定的卖药,一边是投入了不一定有产出的医疗服务,想要活得更好的京东健康,做出了这个选择。

不止是京东健康,这两年,互联网医疗企业的日子都不好过。曾被视作业内标杆的好大夫在线,经过裁员、业务调整之后,依旧面临着巨大压力,甚至传出卖身阿里健康的消息;春雨医生曾重启五芒星模型,宣称打造一站式医疗全服务的平台后,再度归于沉寂。

对于入局者来说,如果不是喊出了要通过互联网解决医疗资源分布不均的愿景,他们根本拿不到当初的估值。

同样的,2020年8月推出京东家医的京东健康,正处于港股上市的关键时期。进军家庭健康管理服务领域,喊出走进5000万个家庭的目标,让京东健康卖药的属性弱了一些,互联网医疗的属性强了一些。

而当互联网医疗故事不再性感,所有人都面临着同样的困境——商业化探索仍然无解。然而,大部分人却没有京东健康的从容。学会做减法,放弃“从药到医”的野望之后,京东健康依然是国内的医药电商的龙头。

时至今日,有没有“医”,或许对它没有那么重要。

/ 01 / 回归现实

未来5年,“京东家医”要走进5000万个家庭。

2020年8月,京东健康正式推出家庭医生服务“京东家医”,时任CEO辛利军也对外阐述着其宏大目标。

公开资料显示,京东家医可为用户及家庭提供7×24小时健康咨询,不限次专科问诊、复诊续方,超过2700家医院门诊预约、48小时线上名医会诊、主动随访服务、健康信息收集建档、健康计划制定等家庭医生服务。

曾经的京东家医承载着京东健康的重要期望。在京东健康内部,京东家医事业部是一个与互联网医疗事业部平行的核心部门;上线初期,京东家医也曾被定位为京东健康的首要入口。

当年的互联网医疗乱战中,京东健康也曾想通过“笨”功夫,靠京东家医彰显自己的服务模式创新,完善互联网医疗生态。

事实上,在每一个场景深耕细作,利于患者、医生、医院,并协同生态伙伴,共同繁荣,解决医疗资源分布不均的愿景,或许是每一个互联网医疗从业者的梦。

从需求来看,一定能行。

随着人口老龄化进程加快,无论是短期需求还是长期发展,互联网医疗都将进一步推动医疗服务生态变革,是缓解基层医疗服务压力、优化医疗资源分布不均的有效手段。

那么从产品看,是否能行?

去年,京东家医进行了全新升级,聚焦老年人、婴幼儿、孕产妇、上班族等重点人群,先后推出老人全年照护、婴幼儿全年照护、孕期全年照护、中年健康管理、精准营养定制等服务,旨在为用户提供更加全面和个性化的健康管理体验。

终极目标仍是通过整合线上+线下的优质医疗服务资源,打通“健康服务+智能硬件+药品/保健品”闭环,为不同用户群体提供主动式健康管理服务和一站式就医解决方案。

理论闭环,但现实远比想象中残酷。

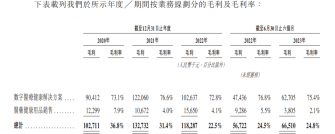

尽管产品、服务战略调整动作不断,但京东家医的市场表现未能达到预期。从京东健康2023年财报数据来看,药品零售仍然是其主要的收入来源,全年相关收入达457亿元,占总营收的比重超过85%。

经过4年多的探索,京东健康裁撤京东家医事业部,实际上已经回答了“是否能行”这一问题。

/ 02 / 商业飞轮转不动

5月29日,京东健康回应称,这是内部组织架构调整,将原家庭医生事业部的C端业务及职能,合并至互联网医疗事业部,B端业务及职能,合并至企业业务事业部。

但曾经与互联网医疗事业部平级的战略级服务产品,已经没有了自己的名称。

要理解京东家医今日的处境,或许还要从根本说起,它究竟遇到了什么问题?

说来也简单,线上的医疗服务本就十分复杂,在卖药面前,诊费以及后来演变出来的主打专属家庭医生的会员费,都不值一提。

京东健康曾计划将京东家医打造成第一入口,类似朋友圈之于微信的地位。在其商业模型中,京东健康零售业务的用户被品牌知名度、产品质量以及优质的用户体验吸引后,更愿意选择平台上包括家庭医生、在线问诊在内的医疗服务。

与此同时,家庭医生服务提供优质的用户体验,从而提升京东健康零售业务交叉销售更多产品的能力,并吸引用户使用更多更高价值的健康管理服务,如慢病管理及消费医疗服务。

当有足够多的用户愿意为之买单,推动商业飞轮越转越快时,京东健康将在互联网医疗领域立于不败之地。

初期,京东家医为用户提供了两个不同版本的服务产品:“小家护航版”,售价799元/年;“全家安心版”,售价1999元/年。其目标人群与“新中产”群体大致重合,京东家医希望在最大程度上解决他们“看病难”、“就医难”面对的问题。

最重要的是,这一群体其实也多与京东PLUS会员用户重合,京东健康也很早对这一用户群体进行触达。彼时,京东Plus会员人数高达2000万。在京东健康看来,这将是京东家医的潜在用户。即使仅渗透10%,也将达到200万人,按799元的年费算,其营收体量也将超过15亿元。

但面对竞争,次年京东健康将年费降至499元,最近两年其又转向高端市场,推出了4899元的版本。除了对价格进行调整,京东家医还尝试为细分人群提供特异性的产品。但依然卖不动。

为什么卖不动?这或许与其家医产品的用户价值相关。尽管其宣称能为用户提供诸多医疗服务,但时至今日,用户在京东健康上最经常用到的“医疗服务”,仍是医生在开药时候的问诊。如此一来,家庭医生与互联网医疗业务的本质区别如何体现?这或许也是为什么京东家医的C端业务被合并至互联网医疗事业部。

而在当初的规划中,京东健康的家庭医生,不是简单的在线问诊服务。其核心,在于实现医疗场景的按需选择和医疗资源的精准匹配。

但现实中,医生端由于网上问诊服务限制大,线上线下联动难,医生不愿意来;患者端的价值获得感也并不高,最大的获得感或许是线上问诊。而如果只是线上问诊,又何必办会员年卡,按次付费不是更合理?

在这种背景下,作为京东健康在互联网医疗领域的重要尝试,京东家医上线以来并未取得显著突破,产品定位多次调整,但始终没有跑通自己的盈利模式。

/ 03 / 放弃野望

站在行业层面,京东家医的困境也早有端倪。毕竟,主打单次付费、线上问诊的互联网医疗平台日子也不好过。

2006年成立的好大夫在线,是中国互联网医疗行业的开创者之一。

在业内,好大夫在线一直是“行业良心”的代表,创始人王航倡导“三不做”原则,不赚取药品利润、不自建线下医院、不做医疗广告业务。这让其赢得了25万名注册医生和大量用户的信任,但也遇到了商业化难题。

商业层面,好大夫在线只赚两部分的钱,一部分是问诊抽成,即平台服务费;另一部分是会员费,最初面向C端,后转向更有支付能力的B端。其商业设想同样是,当有足够多的用户愿意为之买单,商业飞轮越转越快时,收入、盈利水到渠成。

春雨医生也曾下过类似赌注。2016年元旦,春雨医生在用户满意率为99.4%的背景下试水会员付费模式,一个月后,平台日均问诊量从3万骤降至3000。

今年4月,有消息称阿里健康目前正与好大夫在线洽谈收购事宜,尽管双方予以否认,但自2022年底以来,好大夫在线就处于动荡之中。

当互联网医疗故事不再性感,它们都面临着与京东家医同样的困境——商业化探索仍然无解。

归根结底,互联网医疗仍难克服自身硬伤,线上诊疗终究无法突破物理限制。即使不考虑背后的风险与监管难点,对于用户来说,在未来相当长的时间里,也很难将医疗需求全部交与线上。

而对于入局者来说,如果不是喊出了要通过互联网解决医疗资源分布不均的愿景,他们根本拿不到当初的估值。

同样的,2020年8月推出京东家医的京东健康,正处于港股上市的关键时期。进军家庭健康管理服务,喊出走进5000万个家庭,让京东健康卖药的属性弱了一些,互联网医疗的属性强了一些。

时移势易。眼下,一边是投入产出比更确定的卖药,一边是投入了不一定有产出的医疗服务,京东健康做出选择并不困难。

更何况,自成立以来,其核心业务一直是药品零售。某种程度上,京东健康在市场策略方面堪称保守,主要围绕自身的核心业务拓展边界,药品零售业务占营收比重保持在85%以上。

近两年其大力开拓、宣传的新特药业务,比如与阿斯利康、辉瑞、东阿阿胶等药企,在新特药在线首发、药品全渠道拓展展开合作,既是为了进一步巩固自己的全品类供应优势,也是为了提高客单价,获得更高的增长。

至于药企为何选择与京东健康合作,看中的想必也并非其医疗服务能力。

去年,在京东健康举办的合作伙伴大会上,京东健康CEO将其能力归结为三点:最全的医药健康品类供应能力、最有效率的全渠道流通能力、以及覆盖产品全生命周期的营销能力,“这三项能力让京东健康在用户端成为了‘线上健康消费的第一入口’。”

这三项能力,分别对应产品、物流和互联网营销。可以说,跟互联网医疗、家庭医生,并没有太大的关系。

所以,回头去看京东健康如今大搞的低价策略,或许它已经想清楚了,卖药的就是卖药的,不必搞太多虚的。

原文标题 : 互联网医疗,开始学会做减法