专精特新“小巨人”企业是中国制造业高质量发展的核心力量,专注于细分市场,市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优,具备较强的创新能力和市场竞争力。

根据火石创造产业数据中心,截至目前,我国共有1.46万家专精特新“小巨人”企业。从各省份的专精特新“小巨人”企业数量来看,江苏省以2156家领跑全国,广东(1982家)、浙江(1806)分别位居二、三名。江苏、广东、浙江、山东、北京、上海六个省份合计占比超过全国总量的60%。

注:本文统计的专精特新“小巨人”企业均为有效期内;统计时间为2025年3月31日

专精特新“小巨人”企业数量Top20省份

来源:火石创造产业数据中心

城市是区域发展的核心。本文聚焦城市,选取了专精特新“小巨人”企业数量Top30城市,分析专精特新“小巨人”企业的城市分布情况,助力业界透视城市创新格局。

01

三大梯队分化明显

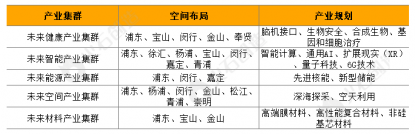

从Top30城市分布来看,北京、深圳、上海稳居第一梯队,而苏州、杭州、宁波等长三角城市紧随其后,中西部核心城市如武汉、成都、合肥等也表现亮眼。

专精特新“小巨人”企业数量Top30城市

来源:火石创造产业数据中心

第一梯队:北京、深圳、上海

北京、深圳以1027家“小巨人”企业位居全国第一。北京科研资源丰富,人工智能、生物医药等领域优势突出;深圳电子信息、智能制造领域领先,集聚众多领域的巨头企业,带动产业链创新。其次是上海(858家),集成电路、高端装备企业密集,外资与本土创新结合紧密。三大一线城市凭借政策、资本、人才优势,成为“小巨人”企业的核心聚集地。

第二梯队:苏杭甬领跑,中西部核心城市崛起

苏州(595家)、杭州(476家)、宁波(397家)、武汉(348家)、广州(335家)、成都(328家)、重庆(315家)等城市位列第二梯队。各城市以不同的底蕴孕育专精特新“小巨人”成长。例如,苏州是工业强市,电子、新材料、生物医药企业密集,外资与本土企业协同发展;杭州将数字经济+制造业融合,带动中小企业创新;宁波制造业底蕴深厚,模具、光学、汽车零部件企业突出;中西部城市在光电子、新能源汽车等领域表现亮眼。

第三梯队:制造业强市与特色产业城市

天津(258家)、合肥(248家)、常州(230家)、东莞(207家)等城市,依靠细分产业突围,例如常州的精密制造、新能源企业密集,青岛、厦门等沿海城市的电子、海洋产业,东莞的电子信息制造业发等。

02

长三角最密集,中西部核心城市崛起

从区域分布特征来看,长三角最密集。Top30城市中,长三角占12席,包括苏州、杭州、宁波、无锡、合肥等,体现区域产业链协同优势。浙江省入围城市最多(杭州、宁波、温州、嘉兴、台州、湖州、绍兴7城),这也反映出民营经济的活力。

珠三角区域,深圳一枝独秀,占广东全省“小巨人”企业的一半以上,广州、东莞仍需培育更多创新型企业。

中西部城市以武汉、成都、合肥为核心,在激光、芯片、电子信息、航空航天、新能源、显示产业等领域快速崛起;北方工业城市总体仍需增强创新动能。

03

影响因素分析

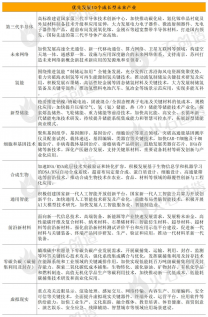

总体来看,我国专精特新“小巨人”企业区域分化特征明显,东部沿海地区占据绝对优势,中西部地区正在加速培育,但整体仍存在较大差距。具体来看,主要有以下几方面因素影响:

经济与产业基础决定企业数量。东部沿海城市经济相对发达,产业链完整,中小企业创新活力强,更容易培育出专精特新企业。中西部城市近年来承接产业转移,在汽车、光电、新能源等领域形成局部优势,带动企业成长。东北、西北及部分西南地区,受制于产业基础、人才和资金等因素,专精特新企业培育仍处于初级阶段。

政策扶持力度差异。江苏、广东等地较早出台专项扶持政策,如资金补贴、税收优惠、融资支持等,加速企业成长。中西部省份(如四川、湖南)近年加大政策倾斜,但受限于财政能力,支持力度仍不及东部。

创新资源分布不均。北京、上海等地高校、科研机构密集,技术转化能力强,企业创新能力突出。东北和西北地区创新资源较少,企业研发投入不足,制约专精特新发展。

专精特新企业的城市竞争,本质上是中国制造业创新版图的重塑,值得持续关注。未来,一线城市应推动专精特新“小巨人”企业向全球化“隐形冠军”升级;而专业化地级市聚焦细分领域,打造特色产业集群,有望成为“隐形冠军”的新摇篮;中西部城市应加强产业链配套,吸引东部科技企业设立研发中心,加速创新型企业培育。

—END—

作者|火石创造 翁建萍 王 娟

审核 | 火石创造 殷 莉

原文标题 : 专精特新“小巨人”企业城市分布:谁在领跑,谁在崛起?