300年老药企该掌握怎样的破局方程式?

来源|医药研究社

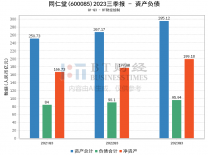

从近两年的财报来看,同仁堂正在直面业绩失速的现实。

2023年,同仁堂实现营业收入178.61亿元,同比增长16.19%;归母净利润16.69亿元,同比增长16.92%。

而到了2024年,公司营业收入为185.97亿元,同比仅增长4.12%;归母净利润为15.26亿元,同比下降8.54%,这也是公司自2021年以来首次全年净利润下滑;经营现金流同比下降59.29%至7.61亿元,达到近10年最低。

另外,值得一提的是,2024年同仁堂股价累计下跌近25%。显然,现阶段同仁堂的发展比较黯淡,为何会呈现出这样的状态?同仁堂的下一步又将怎么走?

01

盈利不如意背后,同仁堂的压力

在中药领域,同仁堂无疑是传奇般的存在,其创始于1669年(清康熙八年),历经三百多年,已经具备深厚的文化底蕴、强大的品牌影响力、丰富的产品矩阵、完整的产业链条。

财报透露,目前公司拥有以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸等为代表的产品以及众多经典药品,常年生产的中成药超过400个品规。

另外,公司的产业已经覆盖中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售等方面。

这些优势构成了增长的基础。只是,能否达到增长预期,不仅要看企业的“底子”,还需要看市场的情况。

众所周知,“中医药振兴发展”是一个重要的时代话题,在政策的持续激励下,中医药产业已展现出显著的“传承精华、守正创新”活力,高质量发展路径愈发清晰。不过,对于相关企业而言,发展路上的阻力还是比较明显的。

以同仁堂为例,其正面临原材料价格上涨、市场竞争加剧等挑战。

据悉,公司核心产品安宫牛黄丸所用原材料之一天然牛黄市场价格波动较大。中药材天地网数据显示,2024 年12月底,天然牛黄市场价格为170万元/公斤,相比2023年初的57万元/公斤提升198.25%。

这种情况下,同仁堂产品生产成本走高。为了对冲成本、守住利润,公司采取了比较直接的手段——提高产品销售价格。

2024年6月,北京同仁堂国药有限公司官网显示,港版1粒装安宫牛黄丸价格调整为1280港元(折合人民币约1189元),6粒装安宫牛黄丸价格为7680港元(折合人民币约7133元),每粒规格为3克。此前,港版安宫牛黄丸每粒售价为1060港元(折合人民币约985元)。

但即便有品牌效应、文化底蕴加持,同仁堂其实也难以保证经提价的产品能广开销路,尤其在市场竞争激烈的情况下。

据悉,目前我国生产安宫牛黄丸的代表企业除了同仁堂,还有广誉远、白云山中一药业、九芝堂、达仁堂、宏济堂、片仔癀等。可以说,消费市场的选择很多。站在消费者的角度来说,为同仁堂的安宫牛黄丸产品支付溢价的必要性其实并不突出。

供需的不匹配,也造成了一个尴尬的情况:产品提价传导受阻,特定市场又刮起降价之风。据了解,2024年下半年,新日期同仁堂铁盒装安宫牛黄丸的回收价格在450-500元/颗,较之前的市场价格有了明显下降。

最终反馈在财报中,就是不尽如人意的盈利表现。

财报显示,2024年,同仁堂营业成本达到104.21亿元,同比增长10.70%,费用等成本达到55.02亿元,同比增长3.87%。成本挤压下,同期公司主营产品毛利率为43.77%,同比减少3.34个百分点,创下了五年来的最低水平。

但是,这并不代表同仁堂的未来不值得期待,凭阶段性的盈利表现来评估公司长期增长价值,显然不够合理。

02

品牌积淀仍在,继续朝“增长”进发

考虑到人口老龄化以及大众健康意识的提升,预计中药市场需求还会有大爆发,同仁堂发展的上升趋势仍然明显。而且值得一提的是,在中药市场,老字号品牌拥有一定的不可取代性,有不少消费者还是比较看重中药品牌的历史文化积淀,并将之作为购买决策的标准。

这或许也是同仁堂核心品类能够保持营收增长的一大原因。

据财报,2024年,公司心脑血管产品(包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、愈风宁心滴丸、偏瘫复原丸等)实现营收51.46 亿元,同比增长17.26%;补益类产品(六味地黄系列、金匮肾气系列、阿胶系列、五子衍宗系列、归芍地黄系列、柏子养心系列等)实现营收21.27 亿元,同比增长22.98%。

不过也如前文所述,同仁堂盈利承压,如何驱散这一阴影,是公司后续发展的关键课题。

目前来看,在难以把控市场行情变化的情况下,企业最能做到的就是优化自身业务运营,尝试从产品创新、渠道升级等方向进一步扩大经营规模,朝可持续增长进发。

同仁堂也在财报中展现了这样的动向。

一方面,加大研发力度,深化科研创新。据悉,同仁堂正在深化产学研合作,通过与多家科研机构、高校合作,加快推进创新药、经典名方开发和中医药特色研究,如完成参苓白术散、巴戟天寡糖胶囊等药效研究,同仁牛黄清心丸针对广泛性焦虑障碍的临床研究,发挥科研对产品发展的驱动作用。

同时,同仁堂也在着力构建中成药板块全产业链发展格局,推进中药材种植基地建设,保障药材品质,加快推进“制药+”迭代升级。随着产品应用广度扩大、品类愈发多元,跨界融合趋势显露,品牌商业价值有望实现更大提升。

另一方面,加速电商业务成长,促进线上线下融合。据财报,2024年“双十一”期间,同仁堂的五子衍宗丸第五年蝉联天猫平台OTC男科用药冠军,乌鸡白凤丸摘得京东OTC妇科类目季军。

截至报告期末,同仁堂商业共设立零售门店1251家,2024年内新增门店数量250家,其中新设252家,闭店2家。后续若公司的线上资源与线下门店良性互动进一步加强,有望进一步畅通药品销售渠道,扩大增长空间。

另外,值得一提的是,当前同仁堂也在推进海外布局。目前产品行销40多个国家和地区,公司已在境外累计注册1200余个品种品规,在26个国家和地区建立了超160个零售、医疗或文化传播终端,彰显出全球化扩张野心。

当然,无论是产品创新、渠道拓展还是出海,均对企业自身提出不小的资金需求,预计在较长时间内同仁堂肩上的负担仍然较为沉重。不过,数字化也在介入公司的发展,如同仁堂已完成DeepSeek大模型的本地化部署,以提升经营效率和质量。这种情况下,公司“收入最大化,成本可控化,进而释放利润”还是可期的。

03

结语

作为中医药产业现代化进程的观察样本,同仁堂的困境其实一定程度揭示了传统品牌在工业化时代的共性课题:当文化溢价遭遇供给端刚性成本与需求端弹性替代的双重挤压,需要加速迭代品牌商业逻辑。

而我们从同仁堂的应对策略中,也可以提炼出老字号转型的深层逻辑:将历史积淀转化为技术壁垒,以研发创新重塑价值锚点,用渠道革新突破市场边界,从而在守正与创新的张力间找到基业长青的支点。

原文标题 : 归母净利润同比下降8.54%,老字号同仁堂也不得不“服老”了?